Érase un hombre

en un país lejano.

Era un país brumosamente

abstruso y el tiempo

era impreciso,

ambiguo,

cambiante y uniforme en su inmensidad:

era un instante único,

tal vez ahora mismo.

Este hombre pasaba sus días soñando

despierto y sus noches

soñando que estaba despierto,

en un mundo huidizo,

sutil y poderoso al mismo tiempo.

Pero esto no significa

que no existiera.

Su luz era, sin duda,

la existencia misma

y el que viera no quiere decir

que no pensara como todos,

aunque distinto.

Porque era artista.

Él y su obra

eran una misma cosa

y ambos creaban juntos:

él, un objeto cargado de sentido;

ella, el sentido mismo.

Y así, al escribir él,

que era poeta,

dulces poemas,

recio en su diestra flameaba el estilete,

firme la tablilla soportaba el aguacero,

y de las aguas tenebrosas surgía,

radiante,

un nuevo Venus.

Y así, al leer alguien

(¿quién sabe?, tal vez

la misma Venus),

aquella tablilla salvada del naufragio,

un hombre surgía en su escritura absorto;

solitario, quizás,

pero bien cierto:

tan cierto como tú

que ahora me lees.

Sólo desde su inocencia

escribir podía,

pues lo que escribía escribía de él

y él era lo escrito.

Recio en su voluntad construía

un mundo entre estrellas,

lejanas compañeras entrañables en la noche,

sol poderoso de día,

y pues nada en su mundo había

que él no hubiera deseado,

sólo sutiles goces y elevadas sensaciones

consideraba dignos de posarse

en la blancura del papel.

Lector incesante,

seguía senda en despoblado.

¡Sólo en ti guía hallaba

en la oscuridad,

incesante Poema,

misterioso Lector!

Escritor,

era confuso y oscuro,

daban vueltas las palabras

sobre sí mismas

y de la máxima tensión

quería extraer el súbito

destello,

el resplandor de la luna

al retirarse las nubes

que ocultan toda

luz.

Era una noche serena y

el canto de los grillos

anunciaba por doquier

que era verano.

Rumorosos en la oscuridad

los chopos velaban el agua

que gorjeaba en las sombras

como el dulce nido

que el silencio teje

al corazón enamorado

de los ruiseñores;

temerosos, nuestros pasos

seguían senda en sueños.

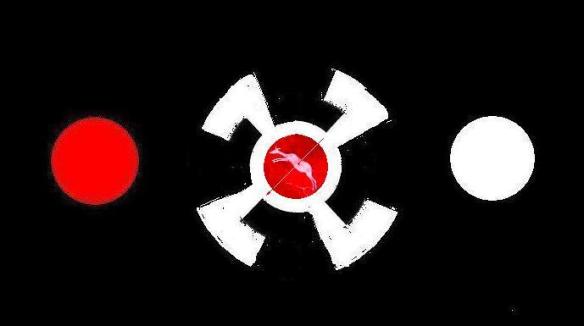

Hay corzos en el valle:

la luna los ha desvelado

y mordisquean casi inmóviles

la hierba.

Hubo en un tiempo

un valle misterioso

y entre el titilar de las estrellas

y el susurro de la noche

acechaba,

luciérnaga,

el cazador

la presa

sagrada.

Rojo sobre ocre

y blanco sobre negro

lo dicen todo:

rojo del sol

y ocre de la tierra,

blanco de la luz

y negro de la muerte,

líneas sobre mi cara

y sobre mi cuerpo,

en la mano el venablo

de punta silícea

y del cuello el cristal de roca

y la pluma de águila

que dan vuelo al espíritu,

hijo del aire.

Gracias por tu vida,

hermoso animal:

has crecido a la luz de las primaveras

y en los atardeceres plenos del verano

levantabas maravillado la vista

de la fresca corriente

para ver del reflejo rutilante

el claro origen, estrella

la más bella,

lucero de la

tarde.

Se ha cumplido

tu tiempo en el mundo

para que al amanecer,

tras una noche de cantos,

brille en la mirada de los míos

tu cuerpo resplandeciente

de rocío,

¡vida que da vida,

sol de la mañana!

¡Silba en el aire!,

¡vuela, centella!:

¡éste es el hombre

venablo,

venado!

Al despertar

era mediodía.

Pronto empezará la fiesta,

plenitud lograda,

y al caer el sol seguirá

a la luz de las hogueras,

batiente tambor y flautas de caña,

la danza del hombre

viviente.

Érase un hombre

en un tiempo lejano,

dueño de sus soledades,

cazador de sueños,

agua turbulenta,

hijo del águila.